Dal Libro “Mille occhi di te: la meravigliosa espressione dei tuoi occhi”

A cura del Dottor Fabrizio Padrin

Il libro dedicato al concorso “Mille occhi di te: la meravigliosa espressione dei tuoi occhi” è disponibile nei nostri negozi di Via Lanza (Vicenza) e presso il CC Le Piramidi (porta 7). Il ricavato verrà devoluto in beneficenza.

Gli occhi guardano, sfuggono, ammiccano, osservano, sfidano, si emozionano.

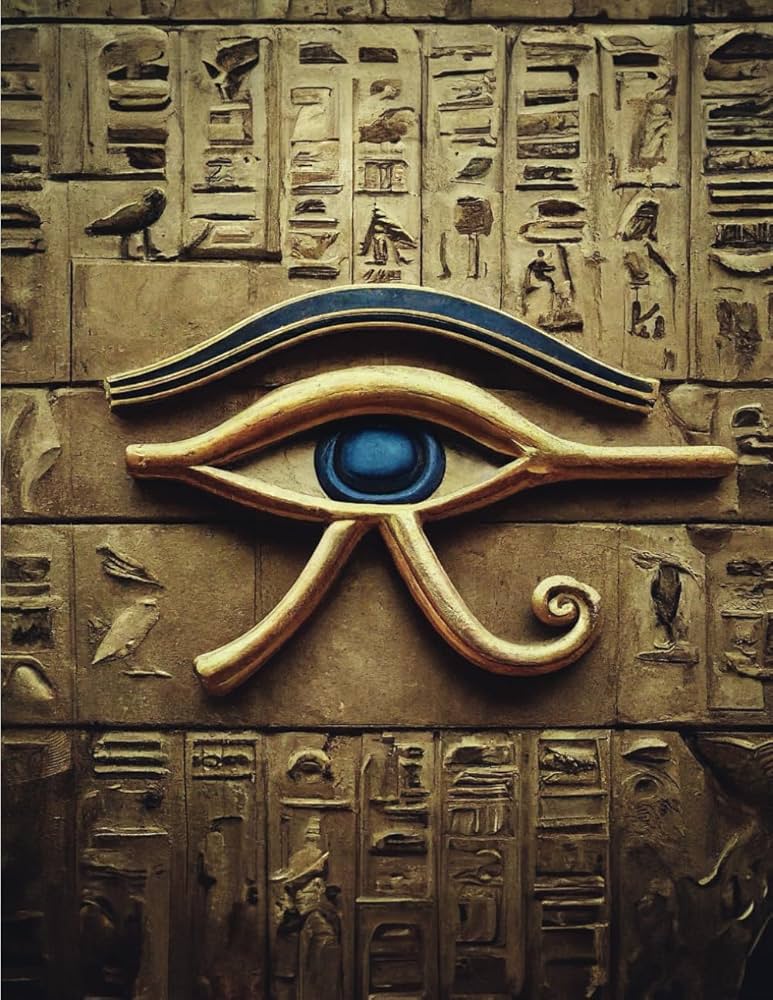

L’occhio è uno dei simboli più potenti e ricchi di significato in molte tradizioni culturali e spirituali, egli è spesso associato alla conoscenza, alla vigilanza e protezione; simbolo di illuminazione e saggezza interiore.

Raccontano emozioni, stati d’animo e sentimenti. “Gli occhi sono lo specchio dell’anima”. La stessa direzione dello sguardo e la motilità dell’occhio possono esprimere capacità d’intendersi, di volere o non voler comunicare, di entrare in contatto o di chiusura, desiderio o rifiuto della relazione. Non solo gli occhi ma tutto il sistema facciale partecipa con i suoi muscoli che si contraggono e rilassano, si gonfiano e stirano raggrinzendo la pelle.

Lo sguardo ha ispirato poeti, letterari, pittori e scultori, artisti che hanno tramandato prima di ogni aspetto la bellezza dello sguardo.

Ogni sguardo è unico:

“Audaci come leoni, gli occhi vagano, corrono e parlano tutte le lingue”

Ralph Wado Emerson

La rappresentazione dello sguardo ha subito varie trasformazioni nel corso del tempo a partire dall’antico Egitto in cui gli occhi sono elemento dal valore divino di protezione.

Dall’arte greca e romana emergono stili che hanno aperto la strada a interpretazioni successive, dove ritroviamo i grandi occhi che si sono tramandati nelle icone bizantine e nell’arte rinascimentale.

Gli affreschi rinvenuti a Pompei parlano e conquistano per la purezza degli sguardi e la loro intensità; sopracciglia folte arcuate ben disegnate, non mancavano le tipiche rughe d’espressione.

Nel Medioevo lo sguardo appariva fisso, quasi stereotipato, mentre durante il Rinascimento cominciò a riappropriarsi d’espressività. Fu probabilmente Antonello da Messina nel 1450 il primo che seppe interpretare magistralmente lo sguardo attraverso un attento studio della luce donando armonia fra cromie di luci e ombre, creando per la prima volta la tridimensionalità fotografica.

Leonardo fu uno dei più grandi geni espressivi, ricordo la sua opera più famosa la “Gioconda”, il cui sguardo enigmatico è così complicato da interpretare che varia in base all’umore dell’osservatore. Sembra sorridere quando siamo gioiosi, appare seria e arpia quando siamo tristi.

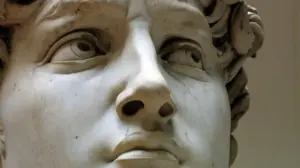

Passando alle sculture esse venivano rappresentate da sguardi neutri, la maggior parte con il focus che incrocia la posizione dell’osservatore posto a pochi metri. Gli occhi erano scolpiti pieni, poco espressivi ed esenti da una direzione voluta.

Fu Michelangelo che intuì l’importanza di coronare lo sguardo incidendo le pupille, quest’ultime permettevano di dare una precisa direzione di sguardo e sono così realistiche nelle sue opere da sembrare un calco.

Sguardi impressi su tele sono passati dalla regola dei tre terzi già usata da Giotto per catturare l’attenzione dell’osservatore rinforzati dallo studio del punto focale; un elemento fondamentale nella composizione che funge da punto di massimo interesse; un area ristretta che risalta maggiormente dove l’osservatore concentrerà il suo sguardo.

Un punto a distanza nel quale qualsiasi posizione ti poni, incroci inevitabilmente lo sguardo della figura dipinta. La figura ti guarda, vuole dirti qualcosa oltre a sfumature di colore composte, dietro si cela l’occhio del pittore, il suo pensiero, i sentimenti, la sua anima; il pittore pensa che gli occhi di chi osserva arrivino nel profondo dell’infinito pensiero. Dipinge con la mente perché molti dei loro occhi sono malati, penso a Giorgione e

Durer effetti da strabismo eppure dipingevano la prospettiva, penso a Goya quasi cieco, penso a Van Gogh con le sue pennellate dai colori intensi probabilmente per l’assunzione di sostanze tossiche, Munch e Degas soffrivano di patologie oculari importanti, penso a De Chirico e Ligabue con problemi psichiatrici che dipingevano vendendo un modo diverso.

Steve McCurry, fotografo americano ha realizzato tantissimi reportage in 40 anni di attività. Il suo ritratto più celebre ed emozionante nella storia della fotografia mondiale: quello di Sharbat Gula, la quindicenne afghana che McCurry fotografò nel 1984 nel campo profughi di Peshawar, con i suoi grandi occhi verdi e lo sguardo malinconico, tormentato e intensissimo.

Kim Phuk,la bambina simbolo della Guerra nel Vietnam.

E per concludere, ci sono ancora tanti altri sguardi diventati iconici nella storia della fotografia contemporanea che ricordiamo indelebili come quello disperato della bambina a Saigong che contribuì a cambiare la sensibilità e a risvegliare la coscienza della gente. Questi sguardi di terrore ci auguriamo di non vederli mai.

“Non basta guardare, occorre guardare con occhi che voglio-

Galileo Galilei

no vedere, che credono in quello che vedono”